千年民俗焕新颜——

本网讯(记者 常湘萍 吴明娟)“打开手机,就能看见朱仙镇木版年画里的胖娃娃抱着鲤鱼朝我笑,既喜庆又特别!” 8月29日,在河南省郑州市举行的第十五届中国国际数字出版博览会上,市民李女士的手机屏保画面引来大家的啧啧称奇。

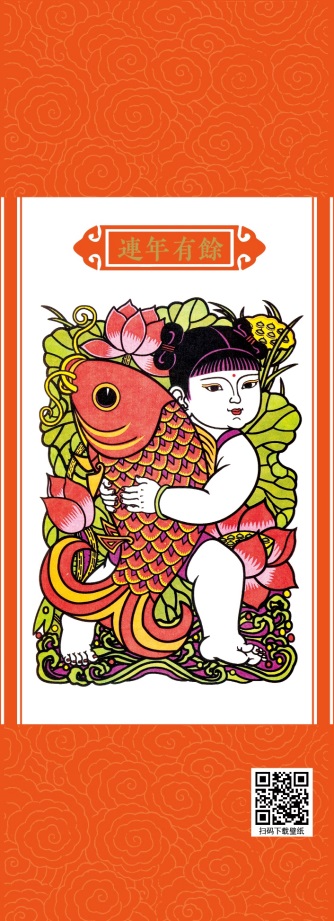

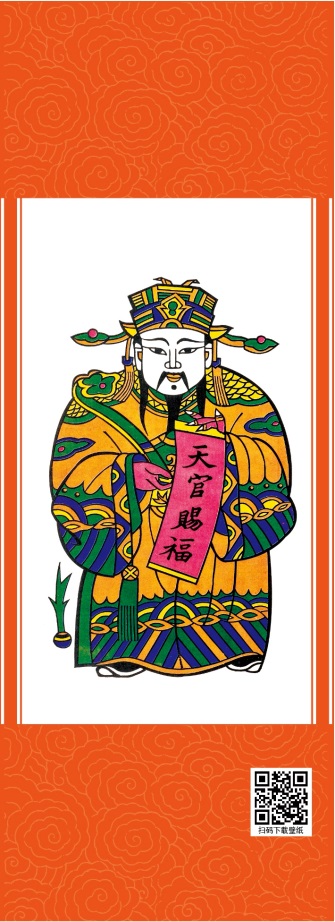

朱仙镇木版年画手机壁纸

这张屏保并非普通图片,而是以开封市朱仙镇木版年画《年年有余》为原型开发的数字作品。民俗年画“贴”在手机上,其透出的复古画风让人眼前一亮,传统与现代的文化交融尤显独特。

据介绍,这是国内首次将传统木版年画“贴”上手机。展会当天,累计下载量已过万次,其中90后、00后用户占比达72%。接下来,这些数字年画屏保将通过文创平台、非遗文化账号等推广分享。

据作品出品方、河南大学出版社总编辑孔令刚介绍,河南大学出版社推出的“年画焕新”行动将传统木版年画进行数字化开发,设计成手机屏保,《年年有余》等数字作品备受欢迎。

展会现场,不少年轻人看完屏保,纷纷围在河南大学出版社的年画展位前,表示想学刻版,想亲手做一幅画里的鲤鱼。这些数字衍生品激起了年轻一代对传统文化的兴趣,带动了相关非遗体验活动参与人数大幅增长。

传统木版印刷工序复杂,线下传播范围有限,年轻人对其认知多停留在“过年贴的老画儿”,鲜少主动接触。使得这门古老手艺面临“藏在博物馆里、停在教科书上”的困境。

万同老店木版年画作坊第五代传人、朱仙镇木版年画代表性传承人张继中认为:“要让年轻人爱上年画,得先让年画‘走进’他们的生活场景。”

“传统文化的‘根’不能丢,但‘形’可以变。”河南大学出版社副总编邵培松表示,手机屏保虽小,却是传统文化融入现代生活的“微窗口”。

以前,传统年画作坊主要靠线下售卖年画成品,受众多为中老年人,而且消费时间仅限于春节期间。纸质年画经数字技术处理后,变成手机屏保、表情包、文创贴纸,大受欢迎。河南民俗协会主席彭恒礼对此感触颇深:“数字技术不仅是‘搬运工’,更是‘翻译官’,把传统民俗的‘语言’转化成年轻人能看懂、喜欢的形式。”

在中国,年画不仅是节日的装饰品,是过年的象征,更具有无以替代的文化价值和艺术价值,是反映中国民间社会的化石和百科全书。在邵培松看来,未来,随着AR、AI等技术的进一步应用,或许还能实现“用户自定义年画元素”“扫描屏保听年画故事”等新玩法,让千年民俗在数字时代持续“圈粉”,真正实现“活在当下、传向未来”。

孔令刚表示,下一步,河南大学出版社还将继续创新探索优秀传统文化数字“活化”实践,把优秀的传统艺术和传统民俗元素制成表情包、短视频等多元数字衍生产品,推动优秀传统文化的传承创新。

“中国新闻出版广电报”新媒体矩阵:

集团旗下品牌新媒体矩阵: